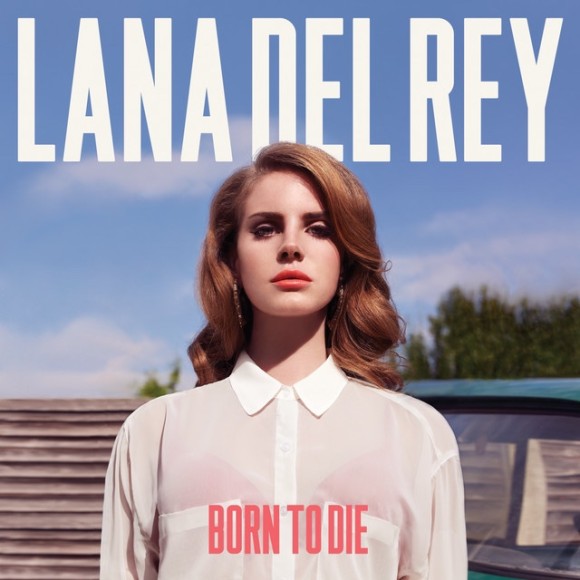

- 아티스트

- Lana Del Rey

- 앨범

- Born To Die

- 발매일

- 1970.01.01

1. Born To Die

2. Off To The Races

3. Blue Jeans

4. Video Games

5. Diet Mountain Dew

6. National Anthem

7. Dark Paradise

8. Radio

9. Carmen

10. Million Dollar Man

11. Summertime Sadness

12. This Is What Makes Us Girls

13. Without You

14. Lolita

15. Lucky Ones

<album credits>

writters : Lana Del Rey, Justin Parker, Tim Larcombe, Emile Haynie, Dan Heath, Mike Daly, David Sneddon, James Bauer-Mein, Rick Nowels, Chris Braide, Jim Irvin

producers : Emile Haynie, Justin Parker, Patrik Berger, Robopop, Jeff Bhasker, James Bauer-Mein, Rick Nowels, Al Shux,

염세주의와 니힐리즘의 시작. 모든 색들과 풍류의 마지막 도착점은 죽음이다.

2012, 라나 델 레이Lana Del Rey는 풍류주의 속에 지독하고 어둡게 피어난다. 그것은 바로 염세주의, 니힐리즘, 그리고 여성만이 지닌 특권이자 파멸-그 여성의 희열. 델 레이는 데뷔 앨범 [Born to Die]를 통해 세상에 씌어진 환상과 환영들을 벗겨낸다. 그리고 그녀가 드러낸 암울한 현실은 바로 ‘아버지’였다. 아버지의 이름으로 행해진 수많은 것들, 그리고 델 레이는 그것을 ‘여성’의 지위에서 ‘검은 대륙’의 존재를 드러낸다.

_주이상스, 죽음충동

델 레이의 1집 [Born To Die]를 더욱 잘 이해하기 위해서는 정신분석학적 테제들에 접근할 필요가 있어 보인다. '여성'이란 무엇이며 '충동'이란 무엇이며 '죽음'이란 무엇이며 그녀는 '사랑'을 어떻게 사용했는가. 하나씩 덜어가다보면 우린 그 끝에서 '주이상스의 충동'을 마주할 수 있을 것이다.

우선 라캉 정신분석학과 이 글에서 '여성'이란 바로 '사회적 지위'를 뜻한다. 라캉은 여성을 '남성의 증상'이라 표현하며 '여성'을 뜻하는 'the woman'에서 정관사 'the'에 빗금을 치며 여성의 보편성을 결여시킨다. 다시 말해, 우리 사회가 가부장적인 만큼 남성은 남성 개개인의 존재를 확인받을 수 있는 제도적이고 언어적 방편들이 상징계(현실) 곳곳에 편재하는 반면 여성은 그 주체의 시작 자체가 '거세'로부터 시작하기에, 다시 말해 상징계 곳곳에 자신들의 보편적 존재를 확인받을 수 있는 제도적이고 언어적 방편들이 적다는 것이며 이 마저도 '아버지의 법' 즉 '보편적 남성들'에 의해 행해진다는 것을 라캉은 '그 여성(the woman)'으로 표현한 것이다. - 여성 집단을 하나로 묶어줄 방편이 존재한다는 것으로도 해석 가능하다. 그렇기에 라캉 정신분석학을 이어받은 후대 페미니즘 혹은 여성철학에서 여성은 '생물학적 여성'이라기보단 '사회적 지위' '정치적 지위'이다.

그렇다면 이러한 여성들이 느끼는 충동이란 무엇인가. 흔히 '히스테리'라고 번역되는 이 정신분석학적 용어는 라캉식으로 해석하자면 '사랑'이라는 관념과 '여성'만의 특권이다. 남성적 주체는 아버지의 언표에 복종하며 사회 속에서 보편적인 삶을살아간다. 허나 여성적 주체는 간혹 '상징계'로 넘어오는 과정에서 아버지의 언표와 제도를 거부하거나 그것이 잘 적용되지 않는 경향을 보이는데(성소수자나 미혼모 혹은 난민 등과 같은 '이성애적 남성' 혹은 '이성애적 여성'보다 낮은 사회적, 정치적 지위를 지니는 이들을 생각해보면 될 것이다.) 그것이 적용되지 않은 채 자신의 원초적 욕망이 표현되는 것을 바로 '히스테리' '정신질환' '죽음충동'이라 일컫는다. 이 히스테리 증상은 다양한 정신질환으로 표현된다. 대표적으로 '실어증' '자해' '강박증' '우울증' 등으로 표현되는데 라캉은 프로이트와는 달리 이를 '아버지의 언어'로 메꾸려 하지 않는다. 즉, 라캉은 여성적 지위의 이러한 히스테리 증상에서 해부학적으로 '상징계의 균열을 낼 수 있는 강력한 힘'을 목격한 것이다. 그렇기에 죽음충동, 즉 원초적 욕망을 갈망하는 여성적 지위들의 히스테리적 증상은 남성적 지위와는 비교할 수 없는 막강한 힘을 지닌 테제이자 남성적 지위들은 감히 지닐 수 없는 여성적 지위만의 '특권'이다.

'죽음'은 이러한 '충동'의 연장선에 놓인다. 이 또한 글자 그대로의 '생물학적 죽음'을 의미하는 것이 아닌 '사회적 죽음'을 의미하는데, 다시 말해 상징계(현실)에서 주이상스(대타자)의 영역으로 넘어가는 현상을 말한다. 조금 더 쉽게 풀어 설명하자면 '허황된 욕망을 향한 기투'를 그만 두고 진실된 자신의 욕망과 진실된 자아를 마주하여 '원초적이고 가장 본인의 것인 욕망'을 탐닉한다는 것이다. 즉, '타인의 욕망을 욕망'하는 것이 아닌 '나의 욕망을 욕망'하는 것이 바로 '거세된 주체의 죽음'이다. 라캉은 이에 대한 설명에 있어 기독교의 "네 이웃을 네 자신처럼 사랑하라"는 테제를 그대로 인용하는데, 그것이 의미하는 것인 즉슨 '긍정적 자아만을 인정하지 말고 부정적 자아 또한 포용하여라'라는 것이다. 이러한 주이상스의 영역에 도달한 주체는 '스스로 모든 언표들을 생산'해내는 능력을 지니게 된다.

거칠게 개괄했지만 라캉 정신분석학의 주축을 이루는 내용들이었다. 기본적으로 현실은 가부장적이고, 여성적 지위는 그렇기에 언제나 소외당하고 거세당한 채로 연명한다. 허나 이를 극복하기 위한 방법은 바로 죽음충동을 통해 주이상스에 다가가는 행위를 통해서이다.

_그녀의 사랑

이러한 정신분석학점 담론들을 전제로 하고 델 레이가 '사랑'을 어떻게 사용하였는가는 가장 눈여겨볼만한 주제 중 하나이다. 델 레이는 '안티고네' '줄리엣' '카르멘' '샤틴' '롤리타' 등 고전의 비극 속 낭만주의적이고 비극적인 여성주인공들의 이미지를 가져와 자신에게 투영한다. 특히나 '카르멘'과 '롤리타'는 [Born To Die]에서 전개한 여성관을 이해하는데에 있어 가장 큰 역할을 한다.

그녀가 보여준 사랑은 카르멘처럼 '낭만주의'적이었으며 동시에 롤리타처럼 '연명의 수단'이었다. 델 레이는 [Born To Die]를 통해 '대디이슈' 혹은 '슈가대디'의 테마를 가져오며 '수동적 여성상' '의존적 여성상'을 전개해나간다. 언제나 남성이 자신을 품어주길 바라는, 돈많은 남성의 그늘에서 거닐길 원하는, 삶을 살아갈수만 있다면 그의 수많은 여자들 중 하나라도 괜찮음을 델 레이는 역설한다. 여기서 그녀의 'sad girl theory'의 지평이 펼쳐지는데, 이는 '오드리 월런'이 처름 개괄한 새로운 조류의 페미니즘으로 앞서 개괄한 라캉 정신분석학의 여성적 지위에 기대어 가부장제에 대항하기 위한 '수동적인 여성상' '의존적인 여성상'을 정치적이고 사회적인 무기로 사용하는 것이다.

다시 말해, 'sad girl theory'가 지적하는 현대의 페미니즘은 여성들에게 '너무나 급진적인 남성화'를 요구한다는 것이었다. '남자처럼 당당해져라' '여자도 남자가 하는 일은 뭐든 할 수 있다' '우리도 정장을 입고 남자들처럼 높은 고위직에서 일할 수 있다'라 논했던 그동안의 페미니즘에 반하며 '우리 여성은 해부학적으로 열등한 존재'임을 인정하는 동시에 역설적이게도 '여성의 지위'를 존재론적 층위로 끌어올린 페미니즘의 한 조류이다. 델 레이와 월린이 전개한 이런 페미니즘은 그렇기 때문에 '여성적 지위만이 누릴 수 있는 특권'을 내세운다. 즉 여성들은 보편적으로 묶이지 않기에 '뭐든 가능하며' '가부장적인 제도에 균열을 낼 특권'이 있다는 것이다. 이는 여성들에게 내려진 저주인 동시에 축복이다.-"This is what makes us girls, we all look for heaven and we put love first, something that we'd die for, it's our curse(이게 바로 소녀로써의 삶이야, 우린 언제나 천국과 사랑을 탐닉하지, 우리의 목숨을 내다 받칠 정도로 말이야, 이건 우리에게 내려진 저주야)" _This Is What Makes Us Girls ,[Born To Die]

바로 위에 인용한 'This Is What Makes Us Girls'는 이러한 여성들의 '낭만주의적 사랑'의 양태를 가장 잘 나타내는 곡 중 하나이다. 또한 독일 낭만주의의 영향을 받은 것 같은 'Dark Paradise'에서도 그녀의 낭만주의적 사랑을 확인할 수 있다. "Loving you forever can't be wrong, even though you're not here, won't move on(널 영원히 사랑한다해도 문제될건 없지, 니가 여기 없다 해도 난 널 잊지 않을거야)" _Dark Paradise ,[Born To Die]. 노발리스의 '밤의 찬가'를 연상케하는 이 구절은 겪어보지도 않은 죽음을 그리워하며 죽음 이후로 사라져버린 연인의 상실에 대한 슬픔과 절망을 노래하는 곡이다. 더 나아가 프랑스 낭만주의의 영향을 직접적으로 받은 'Carmen'은 독일 낭만주의와는 결을 달리하는 낭만적 사랑의 양태를 그려낸다. "the boys, the girls, they all like Carmen, she give them butterflies, bats her cartoon eyes(남자들, 여자들, 모두가 카르멘을 사랑해, 그녀는 사람들에게 속쓰린설렘을 선사하고 이쁘장한 눈으로 그들을 바라보지)" _Carmen ,[Born To Die]

낭만주의는 '사랑'을 목적으로 삼는다. 허나 델 레이가 전개한 '사랑'은 여기서 낭만주의적인 테제 속에서도 '수단적 사랑'을 논한다. 'Lolita'에서 그녀는 롤리타적 생활 양식을 기술하며 이렇게 읊조린다. "I know what the boys want, I'm not gonna play(남자들이 뭘 원하는지 뻔히 알고 있지만, 쉽게 내주진 않을거야)". '롤리타'의 서사를 익히 아는 사람들이라면 이게 '롤리타콤플렉스'나 '아동에 대한 성적 욕망'을 나타내지 않는 가사임을 재빨리 알아차릴 수 있을 것이다. 롤리타는 고통스러운 삶을 버텨내기 위해 자신의 양아버지인 험버트를 사모하는 흉내를 냈으며 자신의 진정한 사랑은 그가 아니었다. 즉, 롤리타가 험버트에게 보여준 사랑은 그저 '삶의 연명을 위한 수단'에 불과했던 것이다. 델 레이는 이 관념을 차용한다. 더 나아가 'National Anthem'에서는 자본주의의 혼란 속 살아남기 위해 '부와 명예를 지닌 남성'의 그늘 아래에서 상주하는 모습을 보이기도 하는데, 앞으로 펼쳐진 델 레이의 디스코그래피를 익히 알고 있다면 앨범 [Born To Die]에서 등장하는 연인으로 상정되는 남성들은 모두 '돈과 명예를 지닌 나이 많은 남성'임을 알 수 있을 것이다. 다시 말해 델 레이는 '신과 괴수들의 땅'인 할리우드에서 살아남기 위해 그들을 사랑해야만 했던 것이고 그렇기에 초기 디스코그래피에서 보여준 '사랑'은 '히스테리적 사랑' '수단적 사랑' '병적인 사랑'에 불과하다. 이러한 사랑관은 그녀의 디스코그래피가 거듭함에 따라 '목적론적 사랑관'으로 전화하니 이 또한 눈여겨 볼 만한 요소이다.

_신화론적 인간관, 그녀의 대향유

앨범 [Born To Die]의 인간관은 '신화론적 인간관'에 기댄다. 그녀가 곡들을 통해 기술해내려간 '낭만주의'적 생활 양태가 이를 지목하기도 하며 후에 [Paradise]에서 더욱 자세히 논하겠지만 할리우드를 '신과 괴수들의 땅'이라 칭하는 동시에 자신을 '타락한 천사(즉 인간)'으로 묘사하는 구절이 나온다. 간접적으로는 해당 앨범 중 'Born To Die'의 몇 구절을 통해 신화론적 인간관의 실마리를 찾아낼 수 있다: "I'm hoping at the gates, they'll tell me that you're mine(내가 저 천국의 문에 다다를 때면 그들이 넌 마침내 내것이라 말해줬으면 해)" _Born To Die ,[Born To Die] "Your soul is haunting me and telling me that everything is fine but I wish I was dead (like you)(네 영혼이 밤마다 날 깨우고 모든게 괜찮다 말해 하지만 나도 그냥 너처럼 죽어버렸으면 좋겠어)" _Dark Paradise ,[Born To Die]

즉 '죽음 이후'의 세계를 상정하는 그녀의 모습을 통해 앨범 [Born To Die]는 충분히 형이상학적이고 신화론적이고 낭만주의적으로 해석될 여지가 있다는 것이다. 그렇다면 낭만주의와 형이상학이 그러하듯 그녀의 최종 목적지 또한 '초월적 존재와의 합일'로 호명된다. 정신분석학적으로 바라보자면 그것은 자신의 원초적 모습, 즉 '나르시시즘'단계의 모습이 될 수도 있으며 신화론적으로 바라보자면 '에덴의 정원(후에 Tropico로 명명)', 낭만주의적으로 바라보자면 '불타는 사랑과의 합일화되는 신비주의적 경험'일 것이다. 앨범의 마지막에선 이러한 낭만주의(신화론적, 형이상학적의 개념을 모두 포괄하는)적 양태가 가장 직접적으로 드러난다. 예컨대, '너'와 '나'를 별들의 일련이 맺어준 가장 위대한 우연적 인연이라 칭하는 모습-"every now and then the stars align, boy and girl meet by the great design, could it be that you and me are the lucky ones?(별들이 일렬로 정렬될 때 맺어진 그와 그녀의 만남은 가장 위대한 우연이었지, 그렇다면 너와 난 행운을 맞이할 수 있을까?)" _Lucky Ones ,[Born To Die]-, 더 나아가 상징계의 모든 억압적 기제들을 뿌리치고 어디론가 지속적으로 탈주하려는 모습-"let's get out of this town, baby we're on fire(여길 벗어나서 뜨거운 사랑을 향유하자)" _동일 곡, [동일 앨범]-을 보이기도 하며 'Without You'에서는 "너 없이는 난 아무것도 아님"을 천명하기도 하는 동시에 'Summertime Sadness'에선 그러한 그녀의 정열적인 사랑을 '여름'의 영원성에 묶어두려 한다.

여기서 그녀의 상상계(도피처)는 형성되는데, 바로 '여름'이 그것이다. 이는 그녀의 탈후기 디스코그래피까지 지속적으로 이어지며 최종적으로 델 레이는 '여름'을 벗어나려는 죽음을 건 도약을 하는 동시에 '여름'에 상주하려 하는 이성적 퇴행-피터팬증후군-을 보여주기도 한다.

앨범 [Born To Die]는 화려한 데뷔에 성공한다. 지금까지도 700주가 넘는 기간 동안 빌보드 앨범 차트에 거론되고 있으며 낭만주의적이고 서정적인 가사들의 편제는 델 레이가 세상을 낭만화 시키는 가장 아름다우며 우울하고 동시에 공허한 방법론이기도 하다. 그녀는 당시의 풍류주의를 잠재우며 대중들로 하여금 염세주의적 낭만을 향유할 공간적 위치를 제공하는 동시에 오드리 월런과 함께 '여성'의 지위를 존재론적 층위로 끌어올리며 대중적 페미니즘의 또 한 갈래의 지평을 열었다. 앞으로 전개될 델 레이의 디스코그래피의 동인과 맹아는 바로 여기서 시작된다. 그녀의 앨범과 곡들이 심리학적으로 그리고 정신분석학적으로 많은 해제를 요구하고 실제로 해당 업종에 종사하는 전문가들 또한 그녀의 작업물에 굉장히 방대한 철학적이고 문학적이고 정신분석학적인 맹아들이 내재한다 호명한다. -이는 실제 델 레이가 죽음에 대한 지속적인 탐독과 그로 인해 철학과를 진학하여 수많은 문학과 철학관을 탐독했기 때문이기도 하다.-

델 레이의 시작을 알리는 [Born To Die]는 무의식적으로는 '비극'과 '염세주의'로 끝나지만 의식적으로는 '여성의 부활' '충동적 자유' 등 사회적, 문화적으로 수많은 테제들을 향유할 공간을 제공해준다.

'reviews > album reviews' 카테고리의 다른 글

| Madison Beer(매디슨 비어) - [Silence Between Songs] Album Review (1) | 2024.02.08 |

|---|